2017年12月22日, “2017华中科技大学学术前沿青年团队探索论坛—人工智能与群体智能”在机械学院先进制造大楼二楼学术报告厅顺利召开,来自国内外二十余家高校、企业及科研院所的三百余名师生参加了开幕式。本届研讨会由数字制造装备与技术国家重点实验室(以下简称国重实验室)主办,华中科技大学自动化学院、机械科学与工程学院、图像信息处理与智能控制教育部重点实验室、IEEE CSS Wuhan Chapter、湖北省人工智能学会协办。熊有伦院士和丁汉院士担任本届论坛会议主席,张海涛教授、袁烨教授担任执行主席。自动化学院院长曹治国教授致欢迎辞,开幕式由张海涛教授主持。

以深度学习、贝叶斯学习等新兴方法为利器的人工智能技术在当今科学界和工业界掀起了新的浪潮,日益成为未来各国竞相发展的使能技术。同时,鸟群、鱼群等自然界群体智能聚合和涌现所体现出的群体智能也日益引起了科学界的广泛重视,在群体智能机器人协同、群体无人系统运行、信息物理系统、经济与社会系统中发挥着越来越重要的作用。为促成人工智能与群体智能学者的深度合作,为人工智能和群体智能从理论到应用的跨越提供新思路和新方法,华中科技大学张海涛教授和袁烨教授特邀国内外人工智能与群体智能领域知名专家,同与会学者们一同探讨人工智能与群体智能技术。

本次研讨会为期一天,共邀请了八位国内外知名教授,其分别是:清华大学孙富春教授,澳大利亚纽卡斯尔大学陈智勇教授,同济大学严钢教授,华中科技大学白翔教授,华东理工大学唐漾教授,西北工业大学许斌教授,华中科技大学苏厚胜教授和华中科技大学张海涛教授。他们给参会者带来了一场精彩绝伦的视听学术盛宴。

清华大学孙富春教授作了题为“人工智能与智能产业”的报告,报告给出了人工智能发展的四元结构理论,讲述了人工智能发展的不同阶段和范式,并介绍它对产业发展的推动作用和多领域中的应用,包括安防、人机交互、无人驾驶、身份认证、电子商务、智能家居、医疗大数据和灵敏操作机器人等。

同济大学严钢教授做了题为“网络神经科学”的报告,该报告介绍了基于线虫神经网络图谱的神经元功能预测研究,并预测出过去三十年神经实验中都未发现的神经元运动功能,此项持续三年的研究成果于2017年发表于国际顶级期刊《Nature》。

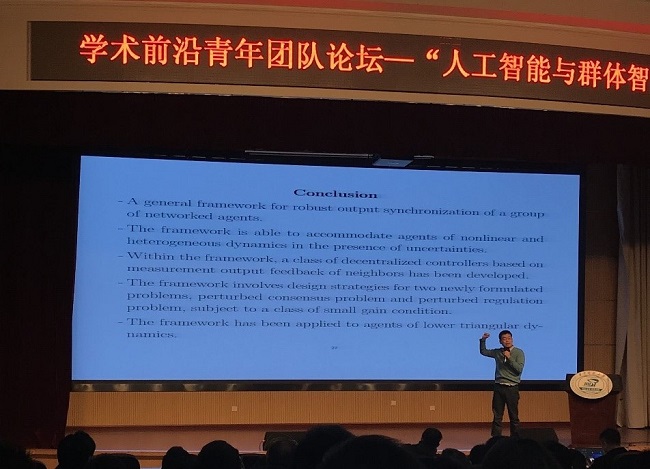

澳大利亚纽卡斯尔大学陈智勇教授做了题为“非线性控制的一些理论及其在群体智能中的应用”的报告,介绍了非线性控制的基本思想与工具,包括其在群集智能领域中的应用案例。

华中科技大学白翔教授做了题为“基于深度学习的场景文本理解”的报告,介绍了最新深度学习方法应用于自然场景图像中的文本检测与文本识别的方法,并评估几种方法的准确性和识别效率,重点展示了深度卷积神经网络的可拓展性,介绍了基于深度学习的场景文本检测案例。

华东理工大学唐漾教授做了题为“具有时变拓扑的动态网络协同控制”的报告,唐漾教授以三类混杂多智能体网络为例,对协同控制的背景和意义进行介绍,详细解释了时变网络的协同控制问题,并作出总结。

西北工业大学许斌教授做了题为“性能增强智能控制及飞控应用”的报告,报告介绍了基于强化学习智能控制策略、基于复合学习的自适应设计以及基于切换机制的鲁棒全局智能控制策略。

华中科技大学苏厚胜教授做了题为“复杂动态网络的群集动力学行为分析与控制”的报告,介绍了群集动力学的经典模型(Boids模型)和简化模型(Vicsek模型),以及模型对应的蜂拥控制算法和一致性控制算法,并结合实际应用问题对算法进行优化,推广到多自主体蜂拥控制算法、具有输入饱和的一致性控制方法以及新颖的边动力学控制方法。

华中科技大学张海涛教授做了题为“从生命群体智能到多机器人群体协同”的报告,本报告从应用角度出发,深入剖析自然界群体智能演化机理对于工业多机器人群体协同制造装配、无人艇-无人机编队控制、无线传感网络优化等领域的应用机理。

最后,澳大利亚纽卡斯尔大学陈智勇教授对本次研讨会作了总结性发言,并对国内外专家学者的不远到来表示由衷的感谢,并对2018年即将由国重在澳大利亚主办的ICIRA2018会议进行了推介。本次研讨会提供了了人工智能和群体智能体学者的深度融合平台,碰撞出了学术创新的火花,对促进我校先进制造与自动化“双一流”学科的建设起到了实质性的作用。